Présentation

Cette édition d’Alice au pays des merveilles se distingue essentiellement par ses illustrations de Nicole Claveloux, au nombre de 32, parfois en quadrichromie 1, parfois en couleur sépia uniquement, parfois en hors-texte, parfois en in-texte. Comme l’édition illustrée par Tony Ross et comme bon nombre d’éditions modernes, elle est donc essentiellement basée sur l’image, comme nous allons le constater. En outre, elle comprend la traduction de Henri Parisot, et son prix est de 148 F.

À propos de Nicole Claveloux, il s’agit d’un illustrateur français contemporain, très influencé lors du travail sur Alice au pays des merveilles par les grandes tendances des années 70 en matière de graphisme : il s’agit notamment des travaux des artistes Seymour Chwast 2 et Heinz Edelmann 3, et d’une manière générale des innovations du Push Pin Studio 4.

Il est intéressant de noter sa fascination pour le personnage d’Alice, cette « petite fille qui joue le jeu sans jamais s’y laisser prendre complètement ». Elle ne supporte pas les illustrations de Tenniel, trop froides et trop sages d’après elle, dans lesquelles Alice n’affiche aucun sentiment.

Enfin, nous pouvons signaler que Nicole Claveloux, grâce à ses nombreuses réalisations, est considérée aujourd’hui comme l’une des dessinatrices françaises pour la jeunesse les plus importantes. Sa version d’Alice au pays des merveilles lui a de plus valu la Pomme d’or de la biennale de Bratislava 5 en 1976.

Les éditions Grasset, qui publiaient déjà quelques livres de qualité à l’intention des enfants (avec notamment des auteurs comme Jacques Prévert ou André Maurois), ne fondent une véritable politique éditoriale dans ce domaine qu’avec l’arrivée de François Ruy-Vidal en 1973. Cet homme, dont le passé est notamment marqué par une expérience éditoriale hors-norme avec l’Américain Harlin Quist, prend alors le parti de s’adresser aux plus jeunes. Il choisit des auteurs comme Jean-Claude Brisville, Jacques Chessex ou encore Jean Chalon, illustrés par Danielle Bour, Alain Gauthier ou Nicole Claveloux. En 1976, ce sont Pierre Gripari, Chantal de Marolles et Henriette Bichonnier, illustrés par Claude Lapointe ou Sophie Kniffke, qui réactualisent le genre du conte, appelés par de nouveaux éditeurs, Pierrette Rosset, Marielle Gens et J.P. Decaens. Notons encore la création de la collection Grasset Monsieur Chat en 1983.

En ce qui concerne le livre que nous allons étudier, il est intéressant de préciser qu’il apparaît à un moment où les éditions d’Alice pour la jeunesse sont rares, mais où son engouement redouble chez les adultes 6.

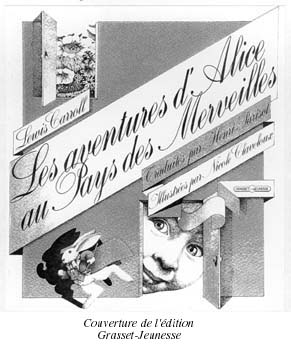

D’un point de vue matériel, ce livre comporte 96 pages et mesure 290 x 257 mm. Il possède donc un format peu pratique lorsqu’il s’agit de le ranger dans une bibliothèque : cet inconvénient peut devenir un avantage commercial, puisqu’il peut se démarquer des autres livres dans les rayons des librairies et retenir l’attention du client. Sa couverture, cartonnée, est composée de quatre bandes transversales et obliques contenant successivement le nom de l’auteur, le titre du livre, le nom du traducteur et le nom de l’illustrateur. Un petit encart disposé horizontalement indique également le nom de l’éditeur.

Ces « bandelettes » se superposent à une illustration assez particulière, avec dans sa partie inférieure le Lapin Blanc courant à gauche d’une porte s’ouvrant sur un visage d’enfant en gros plan, et dans sa partie supérieure, en sens inverse, une autre porte s’ouvrant sur un parterre de fleurs. Cette illustration, qui n’apparaît pas à l’intérieur du livre, est très différente des couvertures imaginées par Tony Ross pour Hachette-Jeunesse ou encore Jean-Olivier Héron pour l’édition 1000 Soleils : ce n’est pas une représentation synthétique de différents passages du récit, mais l’illustration du commencement des aventures d’Alice, lorsqu’une fois tombée dans le terrier du Lapin elle regarde par la petite porte. Cet acte entraîne un sentiment de curiosité, lisible sur le visage d’enfant de la couverture, que l’illustrateur veut sans doute nous faire partager afin que nous ouvrions ce livre. Il s’agit donc d’attirer le lecteur grâce à l’image de ces deux portes ouvertes, en jouant peut-être ainsi avec sa nature « voyeuse ».

Au sujet de la quatrième de couverture de ce livre, elle est techniquement illustrée suivant le même principe que la couverture, ce qui rend très homogène l’aspect extérieur de l’ouvrage. Elle contient dans sa partie supérieure une petite bande rappelant celle de la couverture à droite et une dizaine de gouttes d’eau - peut-être des larmes - à gauche. La partie inférieure de la composition est constituée d’une nouvelle porte ouverte au centre, par laquelle nous pouvons apercevoir des cartes à jouer personnifiées au second plan et une esquisse du visage du Chat de Chester en arrière-plan. À droite est représenté le Loir dormant dans une tasse de thé et surmonté d’un phylactère dans lequel est dessinée une note de musique. Nous pouvons donc constater que cette illustration possède cette fonction de synthèse que la couverture n’a pas et qui caractérise, nous l’avons vu, plusieurs éditions modernes.

Cette remarque me permet d’avancer, d’après mes multiples observations en librairie et bibliothèque, que la plupart des couvertures du conte possédant cet aspect « synthétique » correspondent à des livres en direction de la jeunesse. Cela est sûrement lié au besoin de montrer plusieurs éléments de l’histoire à l’enfant pour qu’il s’y intéresse ; il semble que ce besoin soit donc presque quantitatif, nécessitant l’accumulation de scènes ou personnages étranges. Notons à ce propos que cette édition n’utilise ce procédé qu’en quatrième de couverture, ce qui témoigne à mon sens de son orientation non plus en direction des enfants mais des adolescents.

Enfin, en ce qui concerne la reliure du livre, il s’agit d’un assemblage de type cousu-collé composé de cinq cahiers de huit pages et de cinq cahiers de douze pages. Nous verrons dans la sous-section consacrée à la mise en pages générale du livre comment ces cahiers sont agencés.

Les images par rapport au texte

La première illustration de Claveloux est une image pleine-page 7 située en vis-à-vis du poème qui précède le conte. Elle représente un marais, ou du moins une sorte de cours d’eau, en rapport avec le poème qui évoque la création des aventures d’Alice lors d’une promenade en barque. L’illustration se caractérise également par la présence d’un visage en arrière-plan, dont seuls le nez et la bouche se distinguent avec précision (le reste du visage étant caché par des nuages), et d’où jaillit un phylactère dans lequel Alice court après le Lapin Blanc. On remarque alors le caractère introductif de cette image : y sont présentés à la fois le cadre de la création du récit (le marais, comment et où ce conte est apparu), une parcelle d’un visage, sans doute celui d’Alice (soit l’héroïne du conte) et un phylactère - ou « bulle » de bande dessinée -, ce qui introduit l’idée de parole (soit de communication du conte).

En outre, cette illustration en sépia et blanc (le noir usuellement utilisé pour les illustrations monochromes est ici remplacé par la couleur sépia, y compris pour le texte) évoque à plusieurs niveaux la forme arrondie : le phylactère est circulaire, la surface sur laquelle courent Alice et le Lapin semble être sphérique, et la partie inférieure de l’image est délimitée par un arc de cercle. Ce détail a peut-être une importance si l’on considère qu’un mouvement circulaire nous ramène toujours au même point et si l’on met cette image en corrélation avec le texte : ainsi, l’aventure d’Alice commence et se termine au même endroit, et l’on peut anticiper sur la fin de l’histoire…

Cette image est suivie par une illustration de forme identique (pleine-page de gauche, couleurs blanche et sépia), relative au passage dans lequel Alice tombe dans le terrier du Lapin. Il est intéressant de constater dans cette image comment le mouvement est décomposé en trois parties, trois plans en coupe d’une sorte de grand puits alignés verticalement. Les premier et deuxième plans nous montrent ainsi Alice et le Lapin dans leur chute, avec une différence de niveau suivant les images, ce qui crée une évolution et donc une sensation de mouvement. C’est encore le cas dans le troisième plan en coupe dans lequel Alice s’apprête à atteindre le sol alors que le Lapin est déjà en train de franchir une porte située en bas de ce long tunnel vertical.

Ce même passage est encore illustré d’une façon totalement différente trois pages plus loin, à l’aide d’une image en couleur cette fois, toujours en pleine-page, à bords perdus. Il s’agit d’une représentation de la Terre, symbolisée par une grosse boule, avec d’un côté (espace supérieur gauche de la page) Alice dans une monde « occidental » - avec une vache, un ange, un poisson, des arbres et des fleurs - et de l’autre (espace inférieur droit de la page) Alice renversée sur les mains 8 dans un monde plus « exotique » - avec la robe de la fillette de toutes les couleurs, un oiseau de paradis, une sorte de dieu incas ou égyptien et des palmiers -. Cette illustration se rapporte précisément à la phrase : « Je me demande, reprit-elle bientôt, si je vais traverser la terre de part en part ! » Comme Tony Ross, l’illustrateur a donc ici favorisé la représentation d’une pensée avec cette image colorée et située en Belle page.

Nous trouvons ensuite une nouvelle illustration pleine-page en couleur, relative au passage dans lequel Alice observe le jardin situé derrière la petite porte. Notons ici la prédominance de la mise en pages de l’image, avec au centre une petite porte ouverte derrière laquelle figure le visage d’Alice en gros plan, et dans la partie inférieure les diverses plantes du jardin, truffées de petits animaux aux occupations multiples (certains portent des sacs, un autre balaie, etc.). Cette scène rappelle à cet égard la représentation du jardin royal par Carroll (voir deuxième partie). Elle rappelle aussi la couverture de cette édition Grasset, dans laquelle apparaît également une porte avec le visage d’Alice en gros plan.

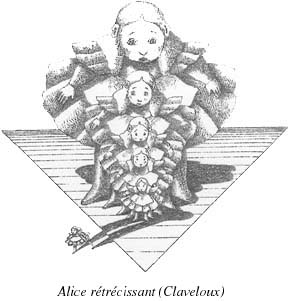

Nous pouvons ensuite découvrir une petite illustration in-texte dans laquelle l’illustrateur a superposé six fois sa représentation d’Alice dans des tailles différentes, ce qui crée la sensation de la voir rétrécir. Le même principe de décomposition du mouvement est encore employé.

Cette image est suivie par une illustration monochrome hors-texte située en vis-à-vis de la première page du deuxième chapitre, relative à plusieurs actions dans le passage qui suit. En effet, cette illustration est divisée en neuf petites cases identiques, suivant le principe de la bande dessinée. Dans la première case, une porte est ouverte, dans la deuxième, une autre porte est ouverte, et dans la troisième, Alice apparaît avec de très longues jambes, touchant le plafond de sa tête : cette apparition soudaine après deux images sans véritable action nous donne la sensation qu’Alice a grandi d’un seul coup.

Les six images suivantes sont basées sur le même principe, représentant toujours le même couloir en spirale, mais sous un angle vertical différent. Ainsi, l’action du Lapin qui passe en courant est retranscrite avec beaucoup de vie, tout comme la réapparition très soudaine d’Alice réduite. Cette mise en pages originale à pour principal intérêt de situer différentes actions non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps.

En ce qui concerne maintenant l’épisode de la mare de larmes, il est représenté ici par trois illustrations très différentes. La première, en couleur et située en pleine-page à bords perdus représente la tête de la Souris en gros plan, de façon très intimidante. Il est intéressant de remarquer que Claveloux ne commence pas par nous décrire une scène avec une action et des personnages (pour cet épisode de la mare aux larmes, il n’est même pas question de larmes), mais préfère nous suggérer les différents sentiments d’Alice.

Ainsi, nous sommes ici à la place de la jeune fille, face à cette énorme tête de Souris, et nous pouvons même nous voir, nous Alice, l’air effrayé dans les yeux du rongeur. En outre, un rappel de l’action est néanmoins créé avec l’apparition au-dessus de la Souris d’un petit nuage sur lequel marchent des chats ayant pour formes les mots « chat », « kat » (chat en allemand) et « cat » (chat en anglais) se finissant par des sortes d’éclairs : il s’agit de nous remémorer que la Souris n’aime pas les chats. Après l’utilisation répétée des phylactères, le langage propre à la bande dessinée est là encore utilisé puisque les éclairs formés par les queues des chats sont sensés symboliser la colère.

Cette image est suivie d’une illustration plus « conventionnelle » puisqu’elle représente l’assemblée des animaux sortant de la mare au larmes : en effet, nous retrouvons notamment cette scène chez Carroll, chez Rackham, chez Bour ou encore chez Berková. Elle possède toutefois la particularité de représenter la mare de larmes de façon assez schématique, comme une flaque vue de dessus, sans aucune perspective. De la même façon, les larmes qui créent cette flaque sont représentées dans la partie supérieure de l’image comme une multitude de gouttes disposées en rangs et vues de profil. Là encore, à travers une vision selon deux plans simultanés, deux actions peuvent être montrées : d’une part, la cause de la mare de larmes (les larmes tombant) et d’autre part la conséquence de cette mare de larmes (les animaux et Alice sortant pour se sécher).

Enfin, cette illustration est suivie d’une petite image in-texte en sépia et blanc, représentant simplement une larme dans laquelle s’inscrit le reflet d’Alice coulant d’un œil très réaliste. Cette petite image amène deux commentaires : le premier est la fréquence des reflets dans les différentes représentations de Claveloux. Il est intéressant de remarquer que le thème du reflet ou du miroir est récurrent chez Carroll : nous pouvons par exemple nous référer à son « écriture-miroir », qui consistait à écrire des lettres ne pouvant être lues qu’à travers un miroir, aux aventures d’Alice de l’autre côté du miroir, ou encore au goût de Carroll pour la photographie, mécanique qui demande l’utilisation d’un jeu de miroirs. Sans aller trop loin dans cette psychanalyse, il y a sans doute derrière ce goût pour le reflet, auquel Claveloux fait fidèlement allusion, une nature quelque peu narcissique chez l’écrivain…

La seconde remarque que nous pouvons formuler au sujet de cet œil est le contraste entre son grand réalisme et l’aspect grossier de la fillette. C’était déjà le cas quelques illustrations auparavant, lorsqu’était représenté le visage très précis d’Alice derrière la porte. Il nous faut donc préciser qu’à l’époque de ce livre, Claveloux avoue ne pas savoir très bien dessiner les êtres humains. C’est pourquoi elle les représente de très petite taille, et dessine les gros plans en se référant à des images publicitaires 9.

Cette scène de la rencontre avec les animaux est illustrée par une grande image hors-texte monochrome une fois encore très proche du genre de la bande dessinée. Il s’agit en effet des différentes interventions orales des animaux mises en images à l’intérieur de phylactères. En outre, Claveloux s’est permise d’utiliser l’image afin d’interpréter les paroles des bêtes. Par exemple, c’est ainsi qu’elle caricature le visage de l’Archevêque dont parle la Souris 10. Notons qu’un intéressant travail de mise en pages a été ici réalisé, l’image étant découpée en quatre bandes horizontales et chaque bande comportant le discours d’un animal. Suivant la préoccupation habituelle de Nicole Claveloux, l’illustration témoigne là encore du rapport à l’espace et au temps.

Nicole Claveloux a ensuite illustré la scène où Alice se retrouve coincée dans la maison du Lapin Blanc. La déformation de la fillette est ici très exagérée, avec un énorme visage en noir et blanc (alors que l’image est en couleurs) apparaissant derrière une fenêtre unique, percée dans un mur de brique renforçant l’idée d’emprisonnement. Signalons aussi la présence du Lapin fuyant dans la partie inférieure de l’image.

Nous trouvons au dos de cette vision une nouvelle illustration hors-texte en couleurs représentant une nouvelle fois plusieurs événements : Claveloux a donc substitué la répartition de ces actions dans le temps (d’après le récit) par une répartition dans l’espace. Il s’agit en premier lieu de la main d’Alice dépassant de la fenêtre et touchant du bout de l’index une sorte de bulle de verre dont la forme évoque non seulement les larmes, et donc toujours les « reflets », mais aussi les phylactères de bandes dessinées. Ces bulles de verre, au nombre de onze dans l’image, abritant chacune un légume, sont sans doute la représentation stylisée de la « couche à concombres » dans laquelle tombe le Lapin.

En second lieu, Claveloux a également représenté entre ces « bulles » la scène des animaux réconfortant Bill le lézard. La « voltige » du lézard, à l’inverse des illustrations de Tenniel, Carroll, Ross ou Steadman, n’est donc pas représentée. Il en résulte une image étrange, dont l’aspect mystérieux est renforcé par d’énormes légumes autour de la maison (ils semblent avoir grandi avec Alice). Sa compréhension doit passer par la lecture du texte.

Cette illustration est suivie par une représentation in-texte monochrome du passage de la rencontre d’Alice avec le chiot. Claveloux, comme lors de la confrontation avec la Souris, met ici en exergue la différence de proportions entre l’animal et la fillette : à une tête de chiot d’environ 8 cm est opposée une petite Alice de 2 cm.

Le passage de la rencontre d’Alice et du Ver à soie fait l’objet d’une grande illustration hors-texte, en couleurs, situé page 39 (Belle page). Là encore, la mise en page est prédominante, permettant à l’aide d’une superposition de plans de représenter une nouvelle fois plusieurs séquences dans une image unique. Ainsi, on remarque d’abord au premier plan une énorme chenille située sur un amas de champignons, aux côtés d’une Alice très réduite : c’est le domaine de l’action, c’est-à-dire des aventures d’Alice.

En effet, le second plan est quant à lui relatif au poème « Vous êtes vieux, père William », soit au domaine de l’esprit, ce qui n’est pas vécu dans le récit. Cette deuxième séquence apparaît ainsi dans un losange et représente plusieurs rangées de petites collines, dont l’une est la tête d’Alice, et sur lesquels nous pouvons reconnaître les personnages du poème. Enfin, le troisième et arrière-plan de l’image représente un rectangle symbolisant le retour à la matérialité. Sa surface est largement obstruée par les premiers plans, seuls ses coins supérieurs sont visibles : nous pouvons apercevoir à gauche la chenille s’en aller et à droite la chenille discuter. Ces deux images n’étant pas disposées dans l’ordre du texte (qui voudrait que l’on observe d’abord la chenille discuter puis ensuite, à droite, s’en aller), nous pouvons penser que l’illustration a subi une inversion suivant l’axe médian vertical de façon à ce que la chenille soit tournée vers l’intérieur de la page, comme les règles de mise en pages l’exigent.

En ce qui concerne le passage illustré suivant, il s’agit d’Alice dont le cou s’est considérablement allongé. Suivant la méthode habituelle de Claveloux, cette image hors-texte en couleurs nous montre deux scènes en une : d’une part, le visage d’Alice confronté à celui du Pigeon, et d’autre part, dans le coin inférieur gauche, la représentation d’Alice en serpent entourant deux œufs (un petit et un gros). Comme précédemment, mais suivant une disposition différente, le monde matériel (l’action et la confrontation d’Alice et du Pigeon) et le monde de la pensée (Alice en serpent, ce qui illustre uniquement les paroles du Pigeon) sont représentés dans une même image.

La scène relative au passage d’Alice chez la Duchesse n’est pas représentée par Nicole Claveloux, mais plutôt suggérée. Il s’agit là en effet d’une représentation in-texte monochrome des deux Laquais portant chacun une lettre, devant la porte de la Duchesse ; néanmoins, bien que rien de ce qui se passe à l’intérieur n’est visible sur l’image, la scène de chahut, lorsque la cuisinière lance une poêle à frire en direction de la Duchesse, est insinuée par plusieurs ustensiles de cuisine plantés dans le sol autour des deux Laquais. Cette représentation est d’autant plus originale que la majorité des éditions illustrées du conte inclue une représentation de l’intérieur de la maison de la Duchesse.

Ensuite, conformément à la technique de Claveloux, les scènes de la transformation du bébé en cochon et de la rencontre avec le Chat de Chester sont représentées dans une seule et même image (hors-texte, en couleurs) à l’aide d’une mise en page astucieuse. Ainsi, nous pouvons apercevoir une ronde de bébés tourner autour d’un pan de mur percé d’une fenêtre par laquelle est visible la bouche et les yeux du chat dans un arbre (il est en train de disparaître). Comme chez Tony Ross, la décomposition de la transformation du bébé en cochon est intéressante : les neufs petits personnages tournant autour du mur apparaissent à droite avec le visage et le corps d’un bébé, subissent des transformations pour former devant la fenêtre un cochon, puis redisparaissent derrière le mur avec l’apparence de bébés (la queue en tire-bouchon a disparu, les oreilles aussi).

Nicole Claveloux a ensuite illustré le passage d’Alice chez les fous à travers deux images. La première, hors-texte en couleur, située en vis-à-vis de la première page du chapitre sept, est la plus intéressante. Elle nous montre une vaste surface, symbolisant la largeur de la table, sur laquelle sont disposées plusieurs rangées de tasses transformées progressivement en chapeaux. Nous trouvons aussi au premier plan des rangées de théières, dont une possède encore un reflet de visage et une autre un couvercle en « tête de Loir » (référence au passage dans lequel le Chapelier et le Lièvre de Mars tentent d’introduire le Loir dans une théière), puis une rangée de pots à confitures, puis deux rangées de gâteaux.

Enfin, au centre de l’image sont représentés Alice, le Loir, le Lièvre et le Chapelier en train de discuter. Cette vision assez surréaliste du texte est truffée de petits détails s’y référant : montres en guise de gâteaux (« Le lièvre de Mars prit la montre (…) puis il la plongea dans sa tasse de thé (…) »), perspectives impossibles rappelant les dessins d’Escher, etc. En outre, signalons en arrière-plan la représentation d’un visage en noir et blanc, très réaliste, se voulant peut-être un rappel à la raison, soit une indication subjective de la part de la dessinatrice.

La seconde illustration du passage, in-texte et monochrome, n’a selon moi qu’un rôle mineur, représentant la tête du Lièvre dans une montre, ses oreilles indiquant l’heure. Il s’agit donc d’une sorte de « clin d’œil » à l’explication du Chapelier quant à l’inutilité des aiguilles indiquant l’heure. Elle est en outre assez mal positionnée à mon sens, « comprimée » entre la fin du texte et le bas de la page : il aurait peut-être mieux valu la rehausser dans la page et l’habiller du texte.

La scène du passage d’Alice dans le jardin royal est illustrée par deux images hors-texte en couleur, pages 59 et 60. La première de ces images nous présente la suite royale à la manière d’un jeu d’échec : d’abord une rangée de six cartes sans visages mais casquées, bottées et armées de massues - les gardes - ; ensuite une rangée de cinq cartes avec armures, larges chapeaux et roses à la boutonnière - les cavaliers - ; puis une rangée de quatre gros poupons tirant la langue - les fous - ; puis, juste avant le Roi et la Reine, une rangée spéciale pour les princes et princesses, et au milieu le Lapin Blanc.

Cette illustration permet au lecteur de visualiser rapidement l’importance des différents personnages, et à l’illustrateur de donner une vision critique de cette hiérarchie absurde. De plus, Claveloux a placé devant ce « tableau de famille » une sobre représentation du pot de peinture, des jardiniers-cartes à jouer et du rosier dans une sorte d’amoncellement chaotique : il y a là un contraste saisissant entre l’ordre, la couleur et la technique (utilisation du grain du papier) qui caractérisent la famille royale, et, relativement, le désordre, la bichromie (rouge et noir) et la simple utilisation du trait caractérisant les jardiniers. Précisons que cette vision des jardiniers évoque de façon très humaine, bien qu’il ne s’agisse que de cartes à jouer, la représentation d’un massacre, la peinture rouge faisant office de sang.

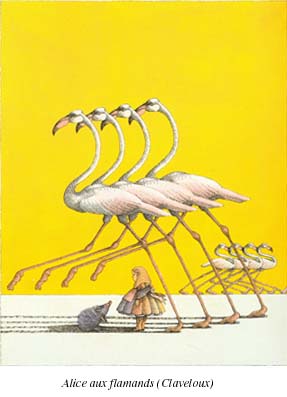

Cette scène est suivie d’une illustration se rapportant au passage dans lequel Alice tente de jouer au croquet avec un flamant. Nous pouvons apercevoir dans cette image deux rangées de quatre flamants gigantesques et disposés symétriquement. L’une de ces rangées est en arrière-plan, posée sur la ligne d’horizon, alors que l’autre marche juste au-dessus d’Alice, minuscule et en face-à-face avec un hérisson. Il semble que Claveloux ait laissé libre cours à sa fantaisie lors de la réalisation de cette illustration, puisqu’elle n’a que peu de rapports avec le récit. Néanmoins, elle possède à mon sens deux fonctions : d’une part, elle peut se rapporter à la globalité de la scène, puisqu’Alice, le hérisson et les flamants sont présents dans tout le passage ; d’autre part, elle peut servir à exprimer l’impuissance de la fillette lors de l’utilisation des flamants 11 d’une manière imagée, au propre comme au figuré (les flamants de l’image étant largement supérieurs à Alice, indomptables).

Cette image est par ailleurs suivie d’une petite illustration monochrome in-texte représentant le bourreau en carte à jouer, avec comme couleur une hache : ce « clin d’œil » au texte, comparable à l’image du Lièvre dans la montre évoquée précédemment, rappelle directement la technique de la caricature, chère à Lewis Carroll.

La rencontre d’Alice avec la Tortue fantaisie et le Griffon est ici illustrée de manière particulière, puisque Nicole Claveloux confronte ces deux personnages à la Reine. Cette confrontation résulte du système de mise en page déjà utilisé par Claveloux pour superposer dans l’espace de l’image différentes actions relatives à différents moments. Ainsi, en premier plan apparaît à divers endroits de la page le personnage de la Reine dans diverses attitudes colériques (à gauche dans la partie supérieure de l’image, à gauche, au centre et à droite dans la partie inférieure de l’image), relatives à différentes parcelles du texte. En deuxième plan apparaissent trois cases de type « bande dessinée » dans lesquelles est représentée la Tortue racontant à l’aide de phylactères imagés son histoire.

En outre, il est intéressant de remarquer que l’une des représentations de la Reine est celle où elle s’adresse au Griffon qui, lui, est situé en arrière-plan, ses ailes passant derrière les trois cases du second plan. Nous pouvons donc lire l’image comme suit : d’abord en regardant les représentations de la Reine en premier plan, omniprésentes sur la surface totale de l’illustration ; ensuite en observant la confrontation de la Reine et du Griffon sur un plan « bâtard », à la fois premier et arrière-plan, ce qui nous amène à considérer enfin le deuxième plan et l’histoire de la Tortue fantaisie. Cet ordre visuel est l’ordre temporel du récit.

L’illustration qui suit est encore une image hors-texte en couleur, se distinguant là encore par sa mise en page, cette fois-ci basée davantage sur les formes que sur les plans. Elle se rapporte au passage du texte dans lequel la Tortue, Alice et le Griffon évoquent l’école : ainsi, nous pouvons remarquer la représentation d’une salle de classe dans la partie inférieure de l’image. Cette partie de l’image a la forme d’une coquille Saint-Jacques, et s’oppose à la partie supérieure de l’image, également centrée, plus petite mais de même forme triangulaire, dans laquelle apparaît une pieuvre avec un encrier. Cette représentation est assez caractéristique de l’idée générale de l’illustration qui mêle des éléments scolaires au milieu marin : nous aurons compris que la pieuvre produit de l’encre, d’où l’idée de l’encrier d’écolier. Le reste de l’image, aux teintes vertes, évoque directement les fonds aquatiques, dans lesquels étudient poissons et crevettes.

Dans le même ordre d’idée, cette image est suivie d’une petite illustration monochrome in-texte représentant la Tortue en patins à roulettes, le ventre ouvert comme une armoire contenant des étagères de livres. Il est intéressant de noter que cette illustration de fin de chapitre peut être mise en corrélation avec d’autres illustrations de sa taille apparaissant également en fin de chapitre (voir le bourreau à la fin du chapitre 8, le Lièvre dans la montre à la fin du chapitre 7 ou encore la tête de chiot à la fin du chapitre 4) : dans la plupart de ces images, un cercle est dessiné (ici sous la Tortue), ce qui leur donne un aspect récurrent.

C’est également le cas dans l’illustration qui suit, marquant la fin du chapitre 10 : en effet, cette représentation monochrome in-texte d’une Tortue et d’un poisson faisant mijoter un cuisiner repose là-encore sur une base circulaire. Par ailleurs, signalons que cette image semble être une interprétation ironique de la chanson de la Tortue dans laquelle c’est elle qui est préparée.

Cette image est située en vis-à-vis d’une illustration hors-texte en couleurs découpée en deux bandes horizontales : la bande inférieure représente la Tortue et le Griffon en train de danser le quadrille des homards, et la bande supérieure, suivant la technique issue de la bande dessinée déjà usitée, est un phylactère sensé figurer les paroles des deux monstres, dans lequel apparaît un petit bigorneau, deux homards dansant puis Alice dansant avec un homard.

L’image qui suit est une représentation du tribunal royal. C’est une illustration en couleurs et hors-texte, située face à la première page du chapitre 11, composée de façon très ordonnée. Ainsi, au bas de la page figure la tarte volée, vue en coupe, au centre de cette sorte d’amphithéâtre que forme le tribunal. Sont disposés ensuite le banc des jurés-animaux épousant la forme de la tarte, puis le public, composé de plusieurs cartes blanches avec des attitudes diverses (l’une en train de manger l’autre, pendant qu’une autre encore mange une glace ou se pince le nez), et tout en haut de l’image, le Roi et la Reine sur leur trône. Notons aussi l’apparition du Lapin Blanc muni d’un trombone - trompette disproportionnée rappelant celle de l’illustration de Carroll -.

Ce chapitre est clos par une petite illustration in-texte monochrome représentant la Cuisinière et un autre personnage (peut-être le Loir) déversant du poivre et un autre ingrédient non-identifié dans une tartelette. Là-encore, la circularité est évoquée par la tartelette.

Enfin, la fin des aventures d’Alice, c’est-à-dire son ensevelissement sous les cartes à jouer et son réveil, est illustrée par une grande image hors-texte monochrome située en vis-à-vis de la première page du chapitre 12. Cette image représente ainsi une sorte de spirale débutant par une petite scène dans laquelle Alice rit en regardant la Reine tomber en arrière, puis composée de visages et de livres se transformant progressivement en cartes à jouer entre lesquelles sont insérés successivement un lapin et des tartelettes pour finalement représenter un visage très réaliste, celui d’Alice revenue à la réalité. Nous pouvons ainsi penser que l’introduction de tartelettes dans la spirale juste avant la représentation du réveil d’Alice - grâce à son visage dessinée avec réalisme - propose l’idée qu’Alice se réveille par appétit, que la pensée des tartelettes et l’heure du goûter approchant pourraient avoir stimulé.

Le récit se termine par une petite illustration in-texte monochrome représentant le visage d’Alice de façon réaliste, avec comme chevelure une sorte d’étoile dans laquelle flotte au milieu des nuages plusieurs personnages du conte : c’est là une sorte de mini-synthèse de l’histoire, résumant semble-t-il le rêve qu’Alice garde figé dans son esprit.

La mise en pages adoptée

En ce qui concerne tout d’abord l’empagement de cette édition, ses dimensions sont de 252 mm x 170 mm. C’est un empagement relativement important lorsque l’on se réfère au format de page qui est de 279 x 247 mm : la grande particularité de cette édition tient donc dans les mesures des blancs de page, de 11 mm pour le blanc de tête, de 12 mm pour le blanc de grand-fond, de 17 mm pour le blanc de pied et de 65 mm pour le blanc de couture.

Il y a donc ici un grand déséquilibre entre le blanc de couture et les autres blancs, ce qui forme visuellement un énorme bloc de texte dans la page, étalé de façon assez gênante à mon sens car la lecture des caractères situés sur les bords de cet empagement est distraite par l’environnement extérieur du livre (par exemple les motifs de la table sur laquelle il est posé, ou d’une manière générale l’arrière-plan du champ de vision du lecteur) : en fait, il me semble qu’un certain décalage exprimé par le papier vierge est nécessaire autour du texte lu, où l’effort de concentration devient vite très pénible. Nous pouvons signaler également que le blanc de couture est quant à lui très large de façon à pouvoir inclure perpendiculairement les titres éventuels des chapitres s’il s’agit d’une première page de chapitre.

Faisant suite à ces mesures, nous pouvons calculer que la justification du texte courant est contenue dans les 70 % de la largeur de page : ce résultat est assez important compte-tenu du format de type « album » du livre, mais, quoi qu’il en soit, ne permet pas d’être interprété compte-tenu des énormes déséquilibres engendrés par les autres blancs.

En outre, précisons que l’ouvrage ne comporte aucun titre courant et que les folios sont situés dans le blanc de pied, justifiés suivant le bord extérieur de l’empagement (en fer-à-gauche en page de gauche et en fer-à-droite en page de droite).

Enfin, nous pouvons signaler les larges alinéas d’environ 16 mm commençant chaque paragraphe. Gênant lorsqu’il s’agit de petits paragraphes - car le texte prend alors à droite la forme d’un peigne… -, il est parfaitement adapté au bon repérage du lecteur parmi les paragraphes plus longs.

Le texte de cette édition, nous l’avons dit, est imprimé en couleur sépia. Cette couleur est bien moins visible que le noir habituel, et demandait donc logiquement d’une part une police de caractères facile à lire, ce que sont les polices de la famille des Elzévirs dont l’empattement triangulaire permet à l’œil de « glisser » facilement d’un caractère à l’autre, et d’autre part un corps assez grand pour ce même souci de lisibilité. La police choisie est donc assez classique puisqu’elle ressemble fort à la célèbre « Times », composée en corps d’environ 15 points (peut-être davantage 14,5 points), sans interlignage. Le corps est donc assez important, mais le faible interlignage mis en rapport avec la justification de l’empagement rétablit un certain équilibre.

• La position des titres de

chapitres

La position des titres des chapitres est dans ce livre très particulière,

puisqu’ils sont insérés dans le blanc de couture, perpendiculairement au texte

courant et donc au sens de la lecture. Nous pouvons penser que le choix de

ce type de présentation est relatif à une volonté de mise en pages fantaisiste,

juxtaposant aux blocs de texte que forme l’empagement de grands titres composés

en « Anglaises » 12 et

disposés verticalement, obligeant ainsi le lecteur à manipuler le livre (et

le tourner) ou à se déplacer. Nous pouvons donc supposer qu’il y a ici, avec

ce procédé, la tentative d’établir avec le lecteur un rapport plus physique

encore que la simple « tournée des pages ».

• La mise en page simplifiée

du texte

Parallèlement à son aspect fantaisiste que nous venons d’évoquer, il nous

faut remarquer la relative simplicité de cette mise en page. En effet, les

blocs de texte sont ici toujours situés aux mêmes endroits, et leur disposition

n’est jamais rendue complexe par un problème d’insertion d’image : à vrai

dire, la seule véritable image in-texte, sur laquelle nous reviendrons, est

située à côté du discours de la Souris. À mon sens, cette réelle simplicité

dans la mise en pages du texte est contrebalancée par une recherche de composition

plus poussée dans les illustrations. Celles-ci, rappelons-le, font parfois

appel à des techniques de mise en pages empruntées au domaine de la bande

dessinée, et permettent également une représentation du temps à travers la

succession des plans (voir section précédente, Le rapport des images et du

texte).

C’est donc probablement dans le souci de ne pas « surcharger » en impositions

complexes les différents passages de la lecture que le maquettiste s’est limité

à une mise en pages assez basique. En outre, cette mise en page donne au texte

un aspect graphique renforcé par sa couleur sépia : peut-être l’éditeur a-t-il

tout simplement voulu réaliser un livre que l’on se contenterait de regarder,

et non de lire.

• Pas de véritables images in-texte

Par ailleurs, cet ouvrage illustré par Nicole Claveloux ne comporte pratiquement

pas d’images in-texte, c’est-à-dire insérées dans le texte. En fait, mise

à part l’image accolée à la représentation du discours de la Souris, toutes

les autres images in-texte se situent en fin de chapitre, soit dans un espace

qui ne demande plus d’intervention sur le texte. La distinction physique entre

le texte et les illustrations tend à rendre ces illustrations largement prédominantes

dans le concept éditorial du livre. Dans le même ordre d’idée, suivant le

fait que le texte semble être à lui seul un élément graphique, le récit de

Lewis Carroll n’est donc plus qu’un prétexte, considéré comme connu de tous,

et auquel l’éditeur apporte une version dont l’unique intérêt réside dans

ses illustrations originales. Peut-être n’était-il donc pas nécessaire de

reproduire le conte, et peut-être qu’un simple recueil d’images aurait alors

suffit…

• Le discours de la Souris

Néanmoins, ce texte possède tout de même quelques particularités relatives

au récit. La première est, comme dans toutes les autres éditions, la manière

de traiter le discours de la Souris. Ici, le Calligramme imprimé possède les

mêmes caractéristiques que dans l’édition 1000 Soleils ou Hachette-Jeunesse

: forme du texte en « queue de souris » souple et presque vivante, réduction

progressive du corps des caractères de manière à rendre la lecture difficile

et aussi ennuyeuse que le discours. Néanmoins, cette représentation possède

la particularité de ne pas utiliser toute une page, et de s’insérer entre

deux blocs de texte (comme dans l’édition « la Pléiade ») : ainsi, il ne reste

après ce discours qu’une ligne avant la fin de la page. Cette ligne est en

fait une phrase exclamative, et semble avoir pour fonction de capter à nouveau

l’attention du lecteur sensée s’être relâchée avec le discours ennuyeux. En

outre, nous pouvons signaler la présence d’une petite image accolée au Calligramme,

représentant la Souris vue de dos.

• La mise en pages des poèmes

La seconde remarque qu’il me semble utile de formuler vis-à-vis de la mise

en pages du texte de ce livre est relative à la disposition des poèmes. Ceux-ci

sont en effet reproduits d’une manière remarquable, en italique et justifiés

sur le bord intérieur de l’empagement (c’est-à-dire en fer-à-gauche en page

de droite et en fer-à-droite en page de gauche).

Au niveau de la mise en pages générale de l’ouvrage, c’est-à-dire de sa conception technique d’un point de vue éditorial, nous allons procéder comme lors de l’étude du livre illustré par Tony Ross, en commençant par commenter la place des illustrations par rapport aux passages auxquels elles se rapportent. Je ne ferai pas figurer ici de statistiques chiffrés relatives à la disposition des illustrations dans le livre, puisque le rapport est faussé par l’aspect du texte qui même majoritaire reste ici selon moi un complément de l’image. Par ailleurs, l’explication de la répartition des images couleurs et sépia est expliquée techniquement.

Ainsi, nous pouvons remarquer que la plupart des illustrations contenues dans ce livre sont situées sur les mêmes page ou double page que le texte auquel elles correspondent. Des exceptions à cette règle existent et s’expliquent néanmoins : certaines illustrations, nous l’avons vu, se rapportent à plusieurs passages à la fois, ce qui contraint l’image a n’être disposé qu’aux côtés d’un seul passage illustré ; de même, les petites illustrations monochromes situées en fin de chapitre se rapportent à un événement marquant ou que l’auteur a personnellement désiré mettre en exergue, se rapportant ainsi à l’un des passages du chapitre passé - c’est par exemple le cas du Lièvre dans la montre page 56, illustrant un passage figurant page 52 -.

En outre, il est très intéressant de remarquer comment les illustrations couleurs et monochromes sont régulièrement disposées : il semble à cet effet que le chemin de fer du livre a été pensé avant la réalisation des illustrations. En effet, nous pouvons nous rendre compte que les images en quadrichromie sont imprimées sur un papier différent des images ou du texte en couleur sépia : puisque chaque image ou presque correspond au texte qu’elle accompagne, il a donc fallu calculer la disposition des images en fonction des cahiers de papiers différents. Ainsi, le livre est composé de dix cahiers de huit pages en papier pour couleur sépia, dont quatre cahiers sont munis de quatre pages supplémentaires en papier pour quadrichromie.

1

quadrichromie : impression en quatre couleurs ![]()

2

Seymour Chwast a créé un univers graphique susceptible d’émerveiller

les enfants en concevant parfois à l’avance l’agencement de ses livres, de

manière à faire jaillir des situations concrètement impossibles. Il « déniaise

» en quelque sorte les illustrations en direction de la jeunesse en appliquant

par exemple à Charlie Brown des attitudes empruntées à Crumb, ou autres dessinateurs

« undergound » marqués par le sexe, les drogues et la musique rock. (d’après

Images à la page, voir bibliographie) ![]()

3

Heinz Edelmann, Allemand établi aux Pays-Bas, est l’un des plus

fameux représentants de cette « culture pop ». Essentiellement connu pour

son film « Yellow Submarine », le dessin animé des Beatles, il remet au goût

du jour le « non-sens » relatif notamment à Carroll à travers une forme d’art

psychédélique pop et fleurie. Il se déclare en outre davantage maquettiste

que graphiste. (d’après Images à la page, voir bibliographie) ![]()

4

Le Push Pin Studio réunit en effet l’art officiel et l’art « underground

» (non officiel), et permet à la fantaisie de ces nouveaux graphistes de se

révéler comme un fait de société « brisant la séparation entre l’art et la

vie ». (d’après Images à la page, voir bibliographie) ![]()

5

salon de livre pour la jeunesse ![]()

6

d’après la thèse d’Isabelle Nières Lewis Carroll en France (1870-1985)

: les ambivalences d’une réception littéraire, citée par Christian Bruel

in Nicole Claveloux et compagnie (voir bibliographie) ![]()

7

couvrant l’ensemble de la page ![]()

8

ce renversement peut évoquer la première strophe du poème « Vous êtes

vieux, père William » dont l’étude est réalisée dans la troisième

partie de cette étude ![]()

9

d’après Christian Bruel in Nicole Claveloux et compagnie ![]()

10

la notion de « caricature », comme celle de « reflet » évoquée précédement,

correspond également au monde carrollien : souvenons-nous du goût prononcé

de Carroll pour le dessin satirique, et que son premier illustrateur John

Tenniel était à la base un grand caricaturiste ![]()

11

le texte dit : « La principale difficulté, dès le début, pour Alice, eut

trait au maniement de son flamant ; elle réussissait assez aisément à le tenir

à bras-le-corps, les pattes pendantes, mais, en général, au moment précis

où, ayant obtenu un raidissement satisfaisant du cou de l’oiseau, elle s’apprêtait

à lui faire frapper de la tête le hérisson, comme par un fait exprès le flamant

se retournait pour la regarder dans les yeux d’un air si intrigué qu’elle

ne pouvait s’empêcher d’éclater de rire (…) » ![]()

12

police de caractère rappelant l’écriture manuscrite à la plume ![]()